导读

衰老(aging)是大多数生物体都会经历的生理功能逐渐衰退、死亡风险随时间增加的一系列不利变化。为了解释衰老的根本原因,科学家们提出了多种理论,包括体细胞突变理论、端粒理论和自由基损伤理论等。

其中,由Leslie Orgel提出的“错误灾变理论”是极具影响力的衰老假说之一。该理论认为,mRNA翻译中不可避免的错误会不断累积,破坏翻译机器的保真度,形成恶性循环,最终导致生理衰退和死亡。

然而,支持这一理论的直接实验证据,关于翻译保真度和寿命之间的相关性,仍然相对有限。因此,深入解析翻译准确性与寿命之间的遗传联系,对于理解衰老的分子机制具有重要意义。

2025年8月13日,中山大学杨建荣和陈小舒团队在Nature Communications上发表了一篇题为“Translational fidelity and longevity are genetically linked”的论文,发现关键基因VPS70可同时调控翻译精准度和寿命,为“错误灾变理论”提供遗传学证据,并揭示液泡在连接蛋白质合成质量与衰老中的重要作用。

文章索引

【标题】Translational fidelity and longevity are genetically linked

【发表期刊】Nature Communications

【发表日期】2025年8月13日

【作者及团队】中山大学杨建荣和陈小舒团队

【IF】15.7

研究结果

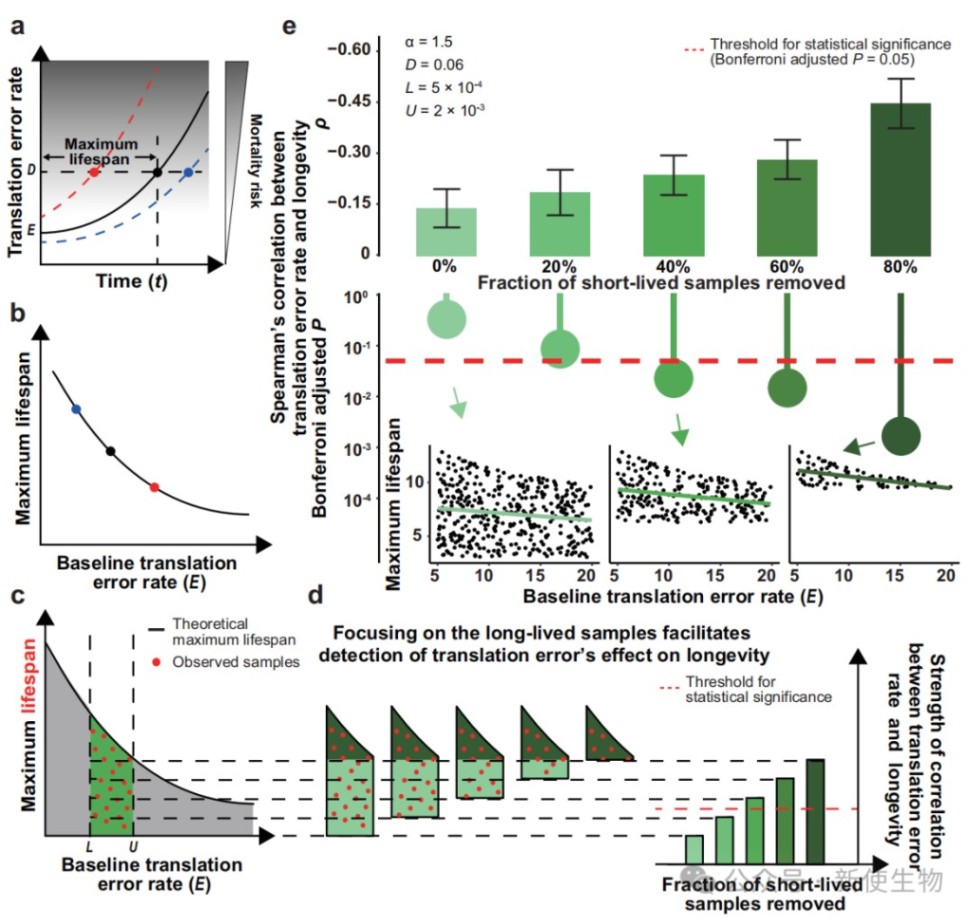

一、有限的翻译错误率变异掩盖了翻译保真度与长寿的相关性

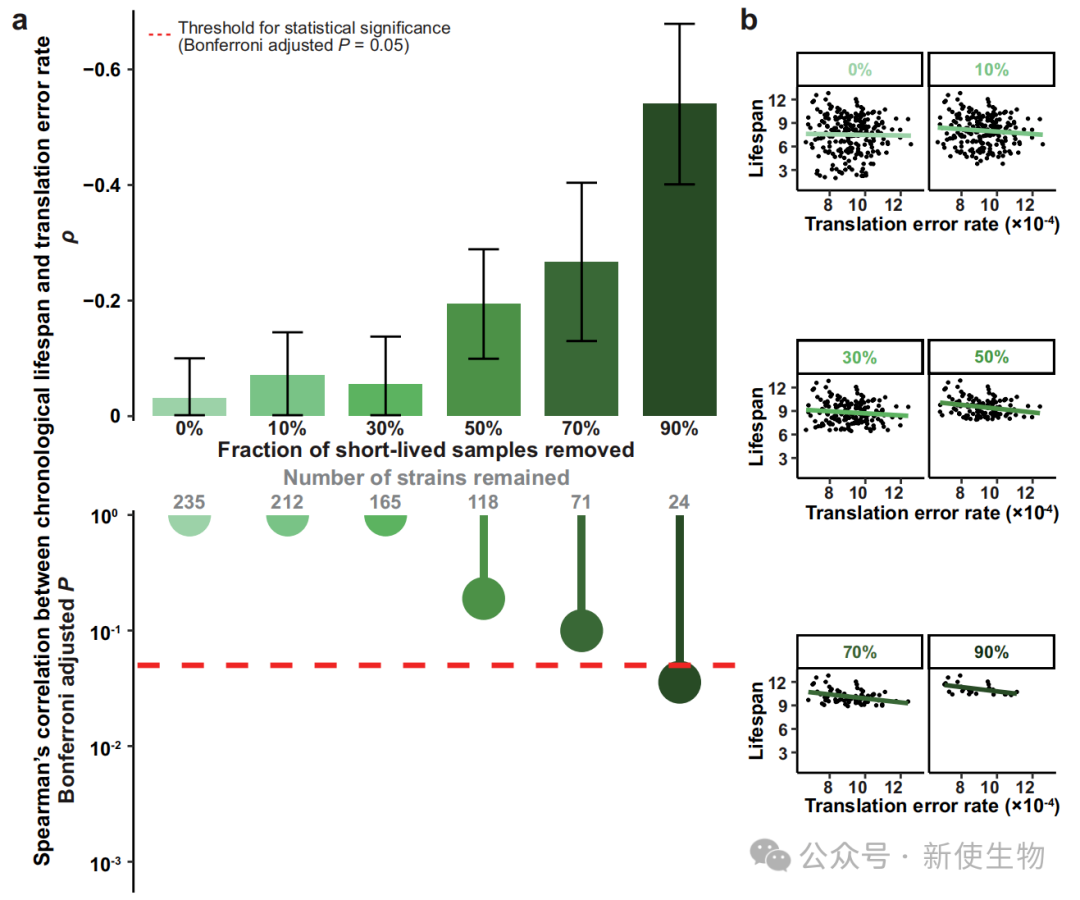

研究团队首先基于“错误灾变理论”建立数学模型并进行计算机模拟。

结果显示,由于翻译保真度在生物进化中受到严格限制,其个体差异很小,这导致在整个群体中翻译精准度与寿命的相关性被掩盖。

然而,模型预测显示,如果将分析范围缩小到长寿的个体,这种相关性就会变得非常显著。

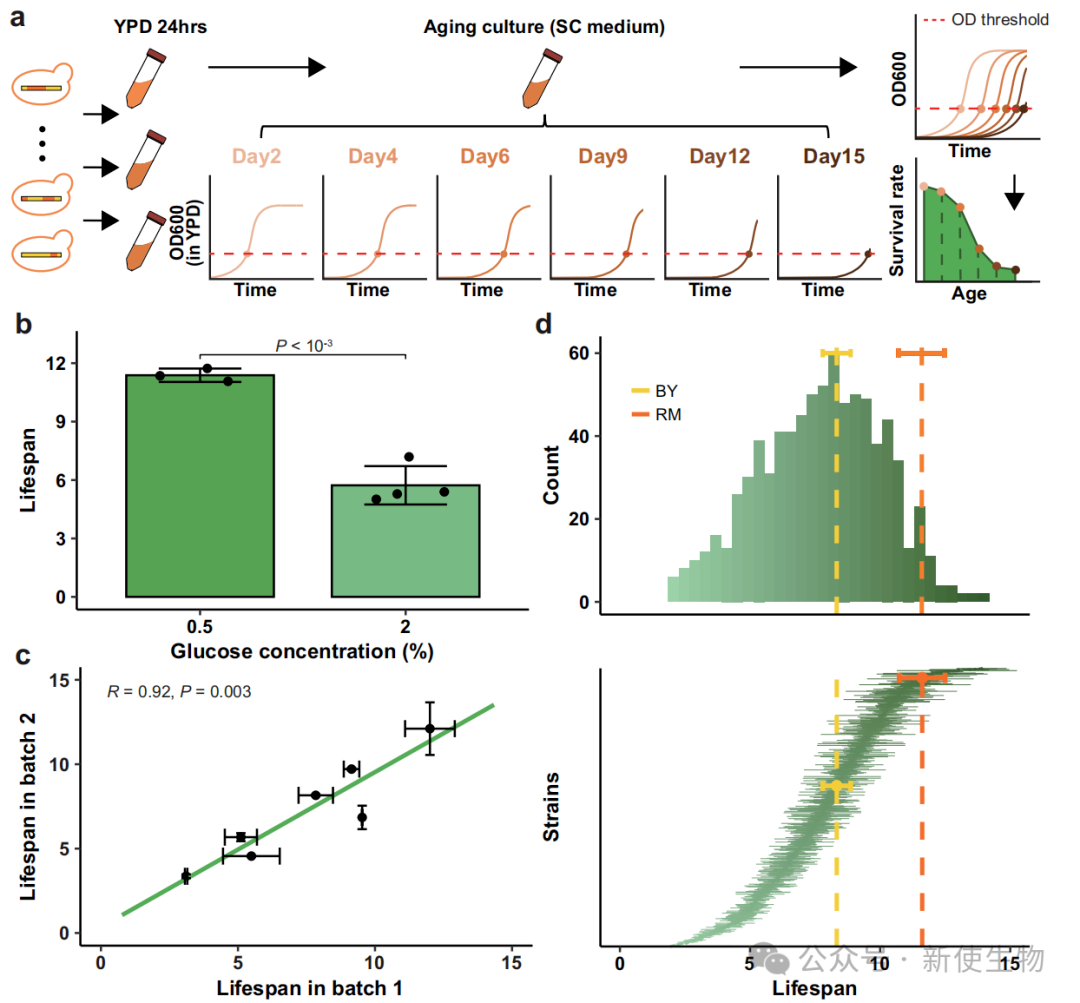

二、酵母重组单倍体子代群体中时序寿命和翻译保真度的实验评估

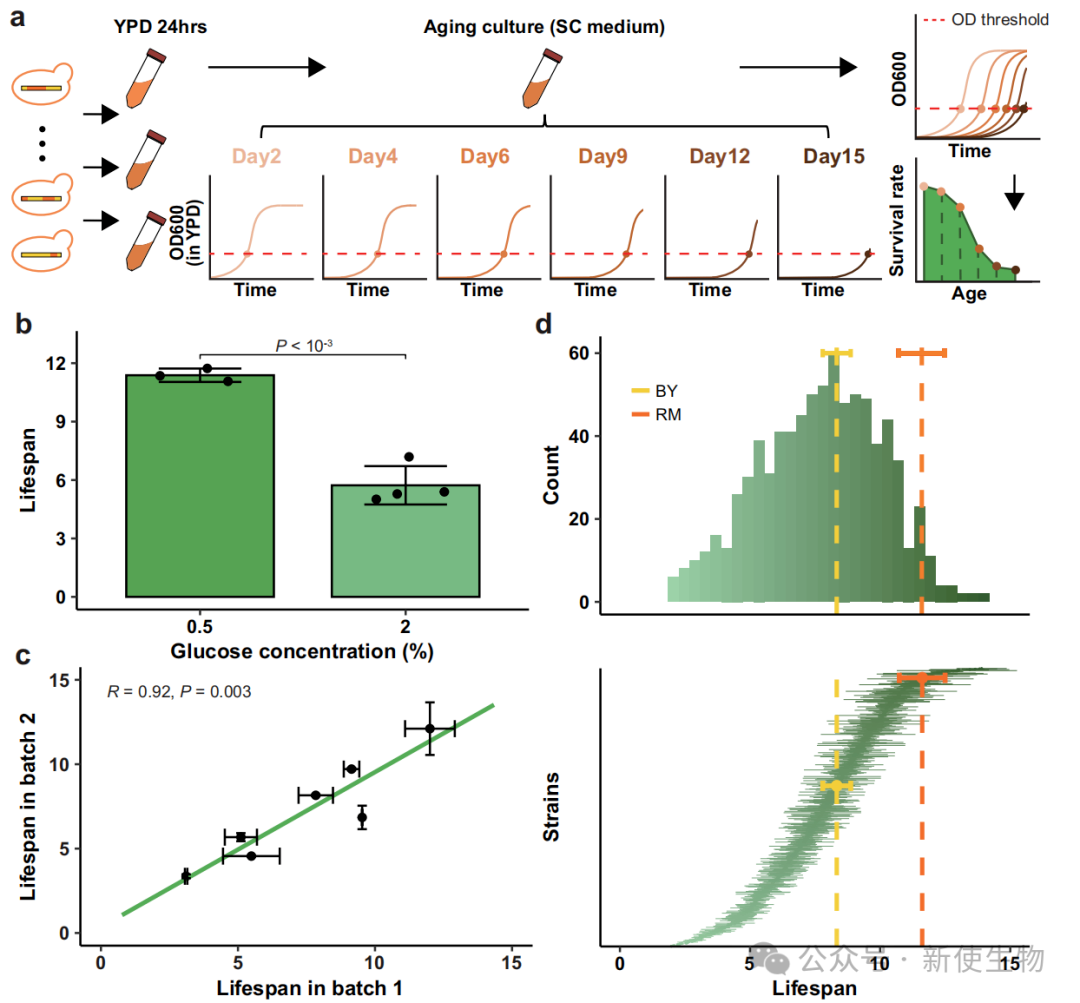

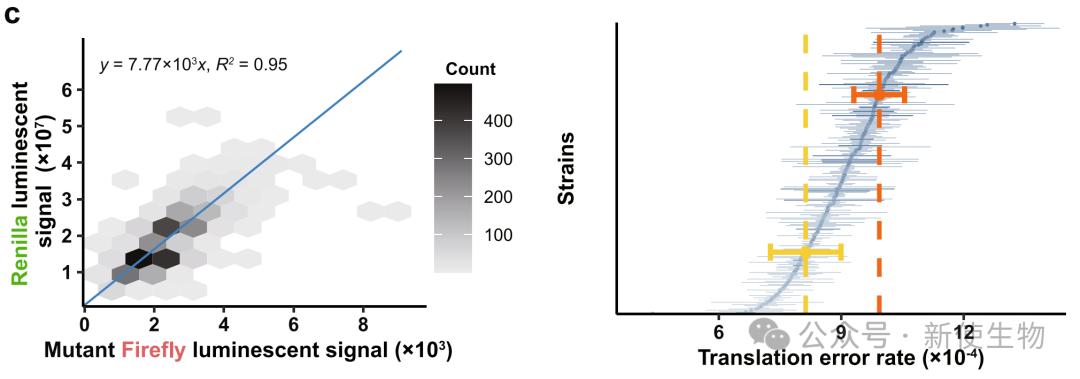

研究人员利用高通量液体培养法精确测量了804株酵母重组后代的时序寿命,并使用双荧光素酶报告系统量化了其中260株酵母的翻译错误率。

结果表明,寿命和翻译错误率在不同菌株间均存在显著的遗传差异,为后续进行遗传关联分析奠定了基础。

三、翻译保真度与长寿菌株的寿命相关

通过对235株酵母进行相关性分析,研究发现在完整群体中翻译错误率与寿命无显著关联。

然而,当逐步剔除短寿菌株后,二者的负相关性显著增强,完美地验证了理论模型的预测,即更高的翻译保真度与更长的寿命在长寿群体中直接相关。

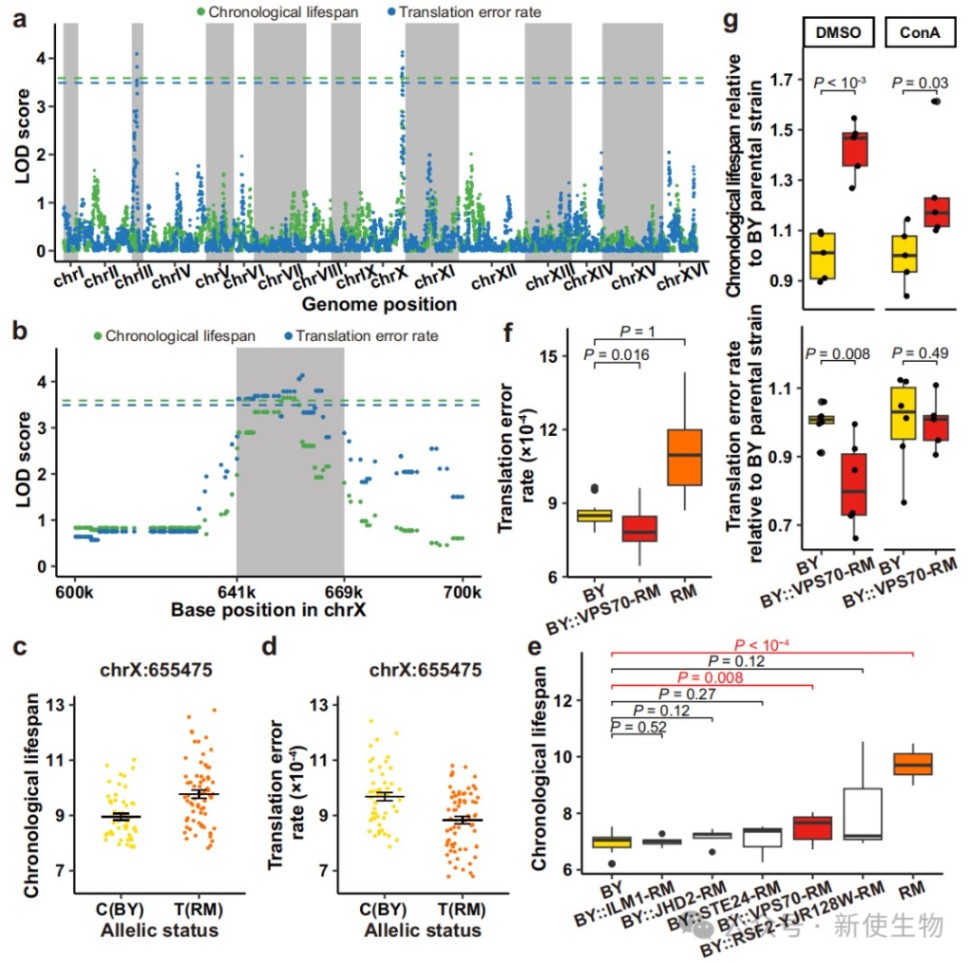

四、基因VPS70是寿命和翻译保真度相关变异的基础

通过对长寿酵母亚群进行全基因组范围的数量性状位点(QTL)定位分析,研究人员发现一个位于X染色体上的区域同时与翻译保真度和寿命显著关联。

通过对该区域内候选基因进行逐一验证,最终确定VPS70基因是关键的调控因子。

作者将其在一个亲本菌株中的版本替换为另一个亲本的版本后,菌株的翻译错误率降低了约8.0%,同时寿命延长了约8.9%。

进一步实验表明,该效应依赖于细胞内液泡的正常功能。

总结

本研究揭示了翻译准确性与寿命的遗传关联,VPS70在其中起核心作用,为“错误灾变假说”提供了群体水平的实验证据,并提示液泡途径在调控寿命中的重要性。该发现拓展了对衰老分子机制的理解,并为寿命调控研究提供了新靶点。

我们能够针对微量细胞或组织,如卵母细胞、卵巢、临床穿刺样品等产出高质量翻译组数据结果。

超高的准确性为研究非经典的开放阅读框(ORFs)提供极大便利,提高微肽(肿瘤新生抗原)的挖掘效率。

另外新使生物提供多物种多聚核糖体分析(Polysome profiling),了解更多翻译组技术信息可登录 www.neoribo.com

点击图片查看

点击图片查看

关于我们

关于我们 产品中心

产品中心 技术服务

技术服务 技术中心

技术中心 联系我们

联系我们